|ケイブマガジン=チェ・ジェヒョク記者 貧困が日常の朝鮮末期、古びた酒屋の庭に少年がしゃがんでいる。みすぼらしい衣服、手にはご飯の代わりに炭の塊。チャン・スンオプ(チェ・ミンシク)は食べ物を得る代わりに主人の子供の顔を紙に描いてあげる。炭で何度かサッと描くだけで、生きているような目の輝きと頬の肉が飛び出す。人々は口をあんぐり開け、少年は恥ずかしそうに笑みを隠す。映画『醉画仙』はこの小さなシーンですでにすべてを凝縮している。身分は賤民だが、才能は神を嘲笑うレベル。この奇妙な組み合わせが、やがて一時代を揺るがす「狂気の天才画家」のプロローグだ。

スンオプの才能は偶然にも両班出身の呉服商キム・ビョンムン(アン・ソンギ)の目に留まる。彼は絵を理解する目を持つ人物で、少年を家に連れて行き、文字と絵、墨と紙の宇宙を開いてくれる。まるでRPGゲームで隠された天才キャラクターを発見したかのように。ビョンムンが敷いてくれた舞台の上で、スンオプは爆発的にレベルアップする。師匠なしでも古い巨匠たちの画風を自分流にリミックスし、山水と人物、花鳥を行き来しながらジャンルを噛み砕く。酔っ払って台所の床にうつ伏せになっていても、庭の軒下に寄りかかっていても、筆を持つと世界がリセットされる。他の人が数日かかる大作を、彼は一息でスピードランのように完成させてしまう。画面はその呼吸に合わせて、筆先と紙の質感を顕微鏡で覗き込むように捉える。

天才の名前はすぐに口コミで朝廷や両班家、商人たちの間に広がる。スンオプは宮中画員としてスカウトされ、座の後ろの装飾画を描き、権力者たちの愛の部屋の屏風を制作する。彼が筆を持つところには、金と名誉が磁石のようにくっついてくる。しかし世の中はそう簡単ではない。賤民出身の画工に許されるのはあくまで装飾品生産者のポジションだけで、真の芸術家として尊重される場所は結局404エラーだ。酒席では彼の作品を巡ってしばらく盛り上がるが、実際に席を配置する時にはスンオプを使用人のように呼び、無視する。まるでYouTubeミュージシャンがいくら再生回数を稼いでもクラシックコンサートホールに入れないかのように。

その隙間に登場するのが妓生ジンホン(キム・ヨジン)だ。赤いスカートの間から輝く目を持つこの女性は、スンオプの才能を誰よりも早く見抜き、同時に彼の傷を最も深くエックスレイで撮影する人だ。酒場の隅に置かれた紙の上に花を描いていたスンオプを見ながら、ジンホンは尋ねる。なぜこんなにも酒に寄りかからなければ筆を持てないのかと。スンオプは答えの代わりに酒杯を一気に飲み干し、触れそうで触れない関係が二人の間にレイヤーとして積み重なる。ジンホンはスンオプに世俗的な安定を提案するが、彼は芸術と放浪、酒とプライドの間で何度もそれを左にスワイプしてしまう。愛は常にズレていき、代わりに絵が残る。

一方、世の中は激変の渦に飲み込まれていく。西洋から押し寄せた文物と思想が朝鮮を叩き、政治家たちは危機に気づかず席取りにのみ全力を注ぐ。スンオプが酒席で出会う青年士族たちは、国の未来を巡って激しいディベートを繰り広げる。開化論者は西洋文物を主張し、保守派は儒教秩序を守るべきだと反論する。スンオプはそんな討論に加わるほどインテリではない。代わりに酒に酔いながら川岸に立ち、傾く月と砕ける波、荒れた風にしなった葦を筆でスケッチする。彼にとって時代の激変は言葉や論理ではなく、目の前の風景と体に刻まれる気、いわば体感温度だ。

映画はスンオプの人生をいくつかのスナップショットで切り取って見せる。権力者の屏風を描く瞬間、西洋人の肖像画を見て見慣れない明暗法にメンブレする瞬間、貧しい農夫の家で子供の顔を描いて特有のいたずらっぽい笑顔を取り戻す瞬間。そして常にその後をストーキングするのは酒と爆発、そして後悔だ。スンオプは酒なしでは絵の前に立つことを恐れ、酒を飲んだ後には自分が描いた作品さえ蹴飛ばして破り捨てる。自分が創造した最高の傑作を自ら破壊するシーンは観客にとっても見るのが苦痛だ。しかしスンオプにとってそれは一種の自己検閲であり自己破壊。より良い線を、より異質な調和を、より生きた筆致を探すための狂った実験だ。まるでスティーブ・ジョブズがiPhoneのプロトタイプを何十回も廃棄したかのように。

こうして映画はチャン・スンオプという一人の人間の人生をトラッキングしながら、その人生を通じて朝鮮末期という時代全体のパノラマを同時に描き出す。宮殿と両班家の華やかな室内、庶民が持ち歩くみすぼらしい屏風、市場と妓生屋、野原と川岸。スンオプがどこに立っていてもその背景は常にキャンバスとなる。まるで画面のすべてのシーンが彼の目に映ったGoogleフォトライブラリのように。結末でスンオプがどこに消えるのかはネタバレ防止のために言及しない。ただ、映画が終わる頃には観客はぼんやりと気づく。この人にとって重要なのは生き残ることでも、名前を残すことでもなかったという事実を。ただ筆を持っているという行為自体が彼の人生であり抵抗、いわば一種のエクジステンシャルな宣言であったことを。

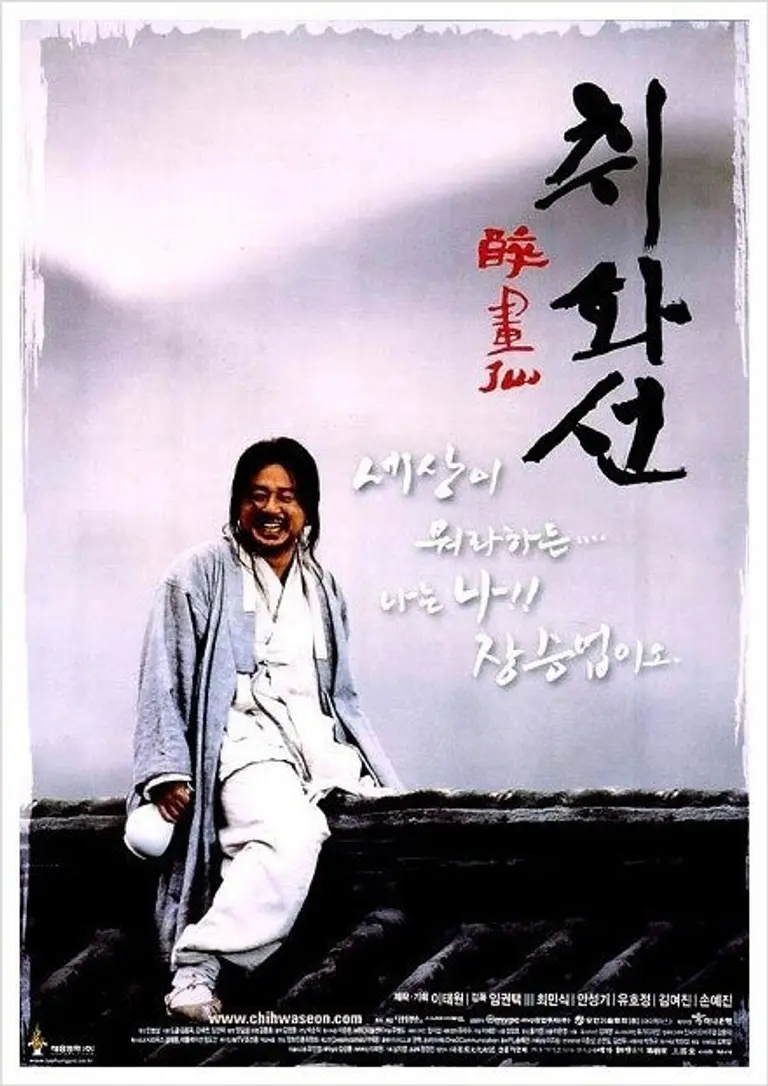

イム・グォンテク監督の最高傑作『醉画仙』

『醉画仙』の最大の美徳は伝記映画でありながら人物の生涯をウィキペディアのように並べ立てない点だ。イム・グォンテク監督はチャン・スンオプの生涯を年代順に並べるのではなく、彼の人生を構成するいくつかのエッセンスを捉える。酒、筆、風、火、そして顔たち。この五つを中心軸にシーンを配置し、観客に一人の人間の軌跡を逆追跡させる。だから映画はテンポが遅いように見えるが、一つ一つのシーンがすべてスンオプの内面に向かって近づくジャンプショットだ。

最も圧倒的な要素はビジュアルだ。この映画のカメラは結局絵を追跡しながらも決して単純なコピーに留まらない。山水画のシーンを見れば確かだ。筆先から伸びた墨線が峰と谷を作ると、カメラはその絵の山をそのまま延長するように実際の山の稜線をパンする。逆に川岸の霧と葦の森を撮影した後、その上にオーバーラップするのはスンオプが感知した線と点のバレエだ。このピンポンが繰り返されることで観客はある瞬間、絵と現実の境界がディゾルブされるのを体験する。スンオプにとって世界はそれ自体で巨大なスケッチブックであり、映画はそのスケッチブックをIMAXスクリーンの上に再び広げる作業に近い。

色彩パレットも非常に意図的だ。ほとんどのシーンは墨色に近い濁った色と土色がドミナントだ。賤民出身の画家、貧しい朝鮮、酒とアヘンの匂いが混ざった部屋の空気がそのまま染み込んでいる。しかしその中で突然青色が鮮やかに現れる。古木にかかる鳥の羽、池の上の月明かり、ジンホンのスカートの裾、そして何より筆が通った紙の上の色たち。このカラーコントラストのおかげでスンオプの絵は映画の中で単なる小道具ではなく、現実をハッキングして出てくるもう一つの次元のように感じられる。

演出のリズムはスローモーションとエクスプロージョンの交差だ。酒席を囲む長い会話シーンではほとんど舞台劇のようにロングテイクを使用して人物たちの微細な表情を観察する。沈黙が長引き、虚脱した笑いと神経質な冗談が交わると、観客はまるでその酒席に一緒に座っているかのような錯覚に陥る。するとスンオプが突然立ち上がり筆を持ったり、屏風を足で蹴飛ばしたり、床に水を撒きながら狂ったように線を引き始めると、映画は爆発的な動作とともにターボモードに切り替わる。この遅い速いBPMが繰り返されることで観客はいつの間にかスンオプの呼吸と心拍数をシンクさせる。

演技の話を抜きにすることはできない。チャン・スンオプ役のチェ・ミンシクはこの映画でまさに肉体を全て捧げて絵を描く人のように見える。シャープを持つように軽く筆を握るのではなく、ほぼ刃物のように全力を込めて線を引く。酒に酔ってよろめいていても、筆を持つ瞬間に背筋が伸び、目の輝きがLEDのように点灯する瞬間が特にゾクゾクする。言葉よりも体で、酒の匂いと汗、筆致で感情を注ぎ込む人の顔を完全にダウンロードしている。アン・ソンギが演じたキム・ビョンムンはその反対側のポールに立ち、映画のバランスを保っている。世の中と妥協することを知りながらもスンオプの絵を誰よりも深く理解するこの重厚な友人は、芸術家と時代の間のブリッジのような存在だ。二人の俳優の対極が映画全体を支えている。まるでビートルズのレノンとマッカートニーのケミストリーのように。

人物のさまざまな姿を通じて『私たちの人生』を映し出す

『醉画仙』が興味深い点は、芸術家を神話化せずに、なおかつ偉大さのポジションに置く態度だ。映画の中のチャン・スンオプは誰が見ても決して「良い人」ではない。暴力的で無責任で、愛をきちんと世話できない。しかしそれでも観客は彼の筆致の前で自動的に頭を下げてしまう。彼が世の中と妥協できない方法が時には周囲の人にダメージを与えるが、まさにその不和のおかげで以前にはなかった絵が生まれる。イム・グォンテク監督はこの矛盾をそのままスキャンする。芸術家を道徳の尺度で裁くのではなく、彼がもがくプロセス自体を歴史とリンクさせて見せる。まるでベートーヴェンが耳が聞こえなかったからといって9番交響曲の価値が下がるわけではないかのように。

時代背景も重要な変数だ。朝鮮末期の混乱と西洋文物の侵入、身分制度の亀裂はすべてスンオプの筆先にインパクトを与える。映画はこれをわざわざ長いナレーションで解きほぐさない。代わりにビョンムンが西洋式のスーツを着るシーン、スンオプが西洋人の肖像を見て見慣れない明暗表現に衝撃を受けるシーン、学者たちが集まって改革を討論するシーンをルーズに繋げる。観客はこのパズルを合わせて時代をデコードしていく。その上でスンオプの絵は一種のハブの役割を果たす。一方には古い東洋画の伝統が、もう一方には新しい時代の気が置かれ、スンオプはその間で線と色をミキシングしてみる。だから彼の山水画には伝統的な余白と同時に何らかの不安定なグリッチが共存する。

映画タイトル『醉画仙』も意味深い。酒に酔う酔、絵を描く画、扇の線。酒に酔って扇の上に絵を描くという意味であり、同時に酒と芸術、そして扇のように薄く簡単に破れることができる人生のメタファーとして読まれる。スンオプは酒に酔わなければ絵の神に接続できない人間だ。しかしその酒が彼を破壊するウイルスにもなる。タイトルはこの両義性を一気に抱えている。美と破壊、創造と自己破壊が一つの線上でバランスを取るという事実を。まるでゴッホがひまわりを描きながら同時に耳を切ったかのように。

大衆性の観点から見ると『醉画仙』は決してイージーモードの映画ではない。典型的な3幕構造の代わりに記憶とシーンのフラグメントが繋がる構成に近い。だからリプレイ価値が高い映画でもある。初回観覧時はスンオプの狂気と筆致に圧倒され、二回目の時にはビョンムンとジンホン、サブキャラクターたちの表情と選択が異なって見える。三回目に至ると背景で流れていた山と水、風と空が絵の一部のように感じられる。時間が経つにつれてより多くのイースターエッグが見える映画、まさにその作品がクラシックとして生き残る。まるで『ブレードランナー』のように。

あなたの人生が苦痛であるなら...

芸術家の人生を扱った映画、特に苦痛と天才性を一緒に束ねて神話のように消費する話に疲れた人には『醉画仙』が与えるニュアンスが新鮮に響くだろう。この映画はチャン・スンオプを神的存在として神格化せず、逆にゴミ人間として引き下ろすこともない。代わりに酒に浸った手でさえも結局筆を置けない一人の人間の空虚さと執念を最後まで見つめさせる。その視線が観客に重いリスペクトの感覚を残す。まるでマイルス・デイビスのジャズを聴いた後に感じるその感情のように。

しばらく何かをクリエイトすること自体が重く感じられていた人たちにもこの映画は奇妙な慰めを与える。スンオプの人生は栄光と失敗、認知と嘲笑、愛と喪失が入り混じった連続だ。それでも彼は毎回再び紙の前に座る。完璧でなくても、昨日破り捨てた絵と似ていても、再び線を引いてみる。その過程で観客は非常に静かな勇気を学ぶ。素晴らしい成果物ではなく、今日も何かを描いている行為自体が人生を支えるという事実を。まるでシジフォスが岩を押しながらも微笑んでいるかのように。

韓国映画の別のスペクトルを見たい観客にも『醉画仙』は良い選択だ。華やかなジャンル映画や速い物語の代わりに墨色と余白、筆致と沈黙で二時間を満たす映画が依然としてパワフルであるという事実を確認させてくれる。スクリーンの風景を見つめていると、いつの間にか自分が座っている劇場の暗闇さえ一幅の水墨画の余白のように感じられる瞬間が訪れる。そのような経験を一度でもしてみたいなら、酒と絵、そして一人の人間の炎のような生涯が絡み合ったこの作品をゆっくりストリーミングしてみる価値がある。ただし、ポップコーンは必須ではない。むしろ一杯のマッコリと一緒に見るとより良いかもしれない。