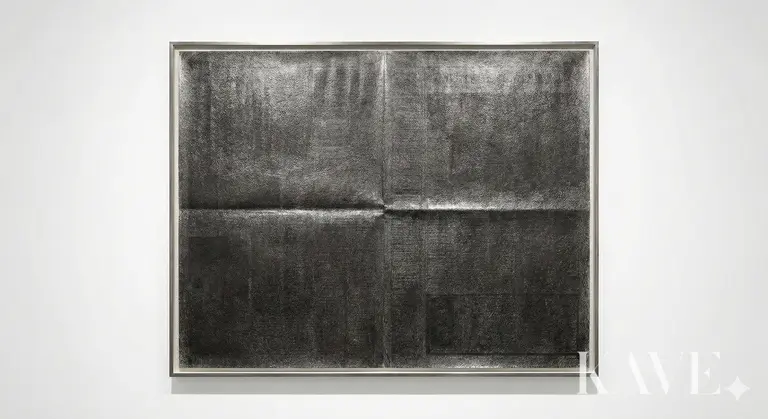

2026 ഫെബ്രുവരി, സിയോളിലെ ശീതകാലം പ്രത്യേകിച്ച് തണുപ്പും വരണ്ടതുമാണ്. ആ വരണ്ട വായുവിൽ 페로탕 서울(Perrotin Seoul)യുടെ വാതിൽ തുറന്നാൽ, നാം ഒരു മഹത്തായ മൗനത്തിന്റെ മതിലിനോട് നേരിടുന്നു. ആ മതിൽ കറുത്തതാണ്. എന്നാൽ അത് ഒരു സാധാരണ കറുപ്പ് അല്ല. അത് ആയിരക്കണക്കിന്, ലക്ഷക്കണക്കിന് കൈകളുടെ ചലനങ്ങൾ ചേർന്നുണ്ടാക്കിയ സമയത്തിന്റെ പാളിയാണ്, ഭാഷ(Material) വസ്തുവിലേക്ക് പരിവർത്തനം ചെയ്യപ്പെടുന്ന പ്രക്രിയയിൽ ഉണ്ടായിട്ടുള്ള കഠിനമായ പോരാട്ടത്തിന്റെ അടയാളമാണ്. 2025 സെപ്റ്റംബറിൽ, 82-ാം വയസ്സിൽ അന്തരിച്ച കൊറിയൻ പരീക്ഷണ കലയുടെ മഹാനായ 최병소. അദ്ദേഹത്തിന്റെ മരണത്തിന് 4 മാസം കഴിഞ്ഞ് നടക്കുന്ന ഈ പ്രദർശനം 《Untitled》(2026. 1. 20. ~ 3. 7.) ഒരു സാധാരണ സ്മരണാഞ്ജലി പ്രദർശനത്തിന്റെ അളവിൽ നിന്ന് മുകളിലായിരിക്കുന്നു. അത് ഒരു കലാകാരൻ തന്റെ ജീവിതം മുഴുവൻ സമർപ്പിച്ച 'ഇറക്കൽ(Erasing)' എന്ന സങ്കല്പത്തിന്റെ എങ്ങനെ കാലത്തിന്റെ ശബ്ദത്തെ അടക്കി കലയുടെ സാരാംശം, അതിനപ്പുറം മനുഷ്യന്റെ അസ്തിത്വത്തിന്റെ മൂലത്തിൽ എത്തിച്ചേരുന്നുവെന്ന് തെളിയിക്കുന്ന മഹത്തായ ഒരു റെക്വിയമാണ്.

최병소의 예술은 재료의 선택에서부터 한국 현대사의 특수성과 맞물려 있다. 1970년대, 캔버스와 유화 물감은 가난한 청년 작가에게 사치에 가까웠다. 그는 대신 우리 주변에서 가장 흔하게 볼 수 있는 재료, 즉 신문지와 저렴한 볼펜에 주목했다. 특히 그가 평생을 고수한 '모나미 153 볼펜'은 1963년 생산된 이래 한국인의 일상과 함께해 온 필기구다. 작가는 이 가장 대중적이고 저렴한 도구를 사용하여 '예술'이라는 고귀한 가치를 생산해내는 전복적 시도를 감행했다.

그의 작업 베이스가 되는 '신문지' 혹은 '갱지'는 1950년대 전후 복구 시기의 열악한 제지 기술을 상징한다. 표면이 거칠고 색이 누런 갱지는 필기만으로도 쉽게 찢어지고 해어지는 약한 물성을 지녔다. 유년 시절 교과서로 쓰였던 이 갱지에 대한 기억은 작가에게 깊은 트라우마이자 영감의 원천이 되었다. 그는 종이가 찢어지는 그 물리적 한계점, 즉 물질이 붕괴되기 직전의 상태를 예술적 조형 언어로 승화시켰다.

최병소의 작업 공정은 지난한 육체노동을 요한다. 그는 먼저 신문지 위에 볼펜으로 선을 긋는다. 텍스트가 보이지 않을 때까지 빽빽하게 긋고 또 긋는다. 볼펜의 잉크가 종이 섬유 사이로 스며들고, 마찰열에 의해 종이가 얇아지며 군데군데 찢어진다. 그 위에 다시 4B 연필의 흑연을 덧입힌다.

이 과정을 통해 신문지는 더 이상 종이가 아닌, 흑연의 광택을 머금은 금속성 표면으로 변모한다. 페로탕 서울 1, 2층 전시장을 채운 대형 작업들은 마치 검은 강철판이나 오래된 가죽과 같은 질감을 보여준다. 이는 잉크와 흑연, 그리고 작가의 땀이 화학적으로 결합하여 탄생한 제3의 물질이다. 종이의 연약함은 사라지고, 노동의 결과물로서의 견고한 물성(Materiality)만이 남는다. 관람객은 여기서 압도적인 시각적 밀도와 숭고미를 체험하게 된다.

최병소의 예술적 뿌리를 이해하기 위해서는 1970년대 '대구'라는 시공간적 배경을 면밀히 살펴봐야 한다. 당시 대구는 서울 중심의 국전(대한민국미술전람회) 시스템과 보수적인 화단 분위기에 반기를 든 실험미술의 메카였다. 최병소는 1974년 창립된 국내 최초의 현대미술제인 《대구현대미술제》의 창립 멤버이자 핵심 인물로 활동했다.

그는 1975년, 대구의 위도(35도)와 경도(128도)를 뜻하는 전위예술단체 '35/128'을 강호은, 김기동, 이명미 등과 함께 결성했다. 이 그룹은 기존 미술계의 권위와 형식주의를 타파하고, "그리지 않아도 예술이 될 수 있다"는 개념적 실험을 주도했다. 이 시기 최병소는 비디오, 설치, 해프닝 등 다양한 매체를 넘나들며 한국 아방가르드의 최전선에 서 있었다. 이는 김구림, 이강소, 박현기 등 당대 실험미술 작가들과의 교류 속에서 형성된 시대정신이자, 서구의 미니멀리즘이나 일본의 모노하(Mono-ha)와는 차별화된 한국적 실험미술의 독자성을 구축하는 과정이었다.

1970년대 중반, 최병소가 신문지 작업을 시작하게 된 결정적인 계기는 당시의 암울한 정치적 상황과 무관하지 않다. 유신 독재 체제 하에서 언론은 철저히 통제되었고, 신문은 검열된 진실만을 실어 날랐다. 언론의 기능이 마비된 시대, 신문은 정보를 전달하는 매체가 아니라 기만적인 텍스트의 집적물에 불과했다.

최병소

당시 30대 청년이었던 최병소에게 신문 기사를 볼펜으로 짓이겨 지우는 행위는 억압된 말(言)들에 대한 분노의 표출이자, 거짓된 활자들을 부정하는 소극적이지만 강력한 저항이었다. 일부 평론가들은 이를 '언론 탄압에 대한 저항'으로 해석한다. 하지만 작가는 훗날 이를 정치적 행위를 넘어선 '자기 수양'의 차원으로 확장시켰다. "신문을 지우는 게 아니라 나를 지우는 과정"이라는 그의 말은, 시대의 아픔을 개인의 내면으로 침잠시켜 예술적 수행으로 승화시켰음을 보여준다.

최병소의 이러한 초기 활동은 오랫동안 단색화(Dansaekhwa) 열풍에 가려져 상대적으로 덜 주목받았다. 그러나 2023년 국립현대미술관과 솔로몬 R. 구겐하임 미술관이 공동 주최한 《한국 실험미술 1960-70년대(Only the Young: Experimental Art in Korea, 1960s–1970s)》 전시는 그를 한국 실험미술의 주요 작가로 재위치시키는 결정적인 계기가 되었다. 이 전시는 최병소의 작업이 단순한 평면 회화가 아니라, 급변하는 한국 사회의 정치·사회적 맥락 속에서 탄생한 '개념적 행위 예술'임을 국제 무대에 알렸다. 페로탕 서울의 이번 전시는 이러한 국제적 재평가가 이루어진 직후 열리는 첫 개인전이자 작가 타계 후 첫 전시라는 점에서, 그의 예술사적 위상을 공고히 하는 중요한 모멘텀이 될 것이다.

이번 페로탕 전시에서 특히 주목해야 할 지점은 작가가 신문지 전면을 새까맣게 지우는 기존의 방식 외에, 의도적으로 특정 부분이나 형상을 남겨둔 작업들을 대거 선보였다는 점이다. 이는 작가의 '지우기' 행위가 무작위적인 파괴가 아니라, 고도로 계산된 조형적 선택이자 철학적 질문임을 시사한다.

전시된 작품 중 일부는 신문의 상단 부분, 즉 제호(Title), 날짜, 발행 호수 등이 적힌 헤더(Header) 영역을 지우지 않고 남겨두었다. 아래쪽 본문 기사는 검은 잉크와 흑연으로 철저히 은폐되어 내용을 알 수 없지만, 상단의 날짜와 제호는 선명하게 살아남아 있다.

이러한 구성은 작품을 구체적인 시공간에 닻(Anchor)을 내리게 한다.

특정성(Specificity): 완전히 지워진 신문지가 추상적인 '물질'이라면, 날짜가 남겨진 신문지는 '19xx년 x월 x일'이라는 구체적인 역사의 증거물이 된다.

기억의 환기: 관람객은 남겨진 날짜를 보며 그날의 사건이나 개인적인 기억을 떠올리게 된다. 그러나 그 기억을 입증해 줄 기사 내용은 지워져 있다. 여기서 발생하는 기억(잔존)과 망각(소멸)의 긴장은 작품의 드라마를 극대화한다.

이는 "모든 것은 사라진다"는 허무주의가 아니라, "그럼에도 불구하고 시간은 기록된다"는 실존적 확인에 가깝다.

이번 전시에는 "동그라미 등의 모양을 남긴 작업"도 소개된다. 빽빽한 직선의 긋기 행위 속에서 의도적으로 비워둔 원형의 공간은 검은 화면에 숨구멍을 틔운다.

조형적 리듬: 수직과 수평으로 교차하는 직선의 강박적인 반복 속에서, 유기적인 곡선인 원(Circle)은 시각적 휴식을 제공한다.

상징적 의미: 원은 불교의 '일원상(一圓相)'을 연상시키기도 하고, 달(Moon)이나 우주를 상징하기도 한다. 혹은 닫힌 세상(검게 칠해진 신문)을 바라보는 하나의 창문(Window)으로 해석될 수도 있다.

부재의 현존: 지우지 않고 남겨둔 여백은 '지움'이라는 행위를 더욱 강조하는 역설적인 장치다. 칠해진 부분이 '행위의 결과'라면, 남겨진 부분은 '행위의 부재'를 통해 본래 종이의 물성을 드러낸다.

작가는 뉴욕타임즈(The New York Times)나 타임(TIME), 라이프(LIFE)와 같은 유명 잡지의 페이지를 오려내어 작업하기도 했다. 여기서도 그는 제호인 'TIME'이나 'LIFE'라는 단어는 지우지 않고 남겨두는 방식을 취했다.

이는 미디어의 상투적인 제호를 인간 존재에 대한 근원적인 철학적 화두로 치환시키는 최병소 특유의 위트이자 통찰이다. 그는 정보의 홍수(TIME/LIFE 잡지의 콘텐츠)를 지워버림으로써, 역설적으로 우리가 잃어버린 진짜 '시간'과 '삶'의 의미를 묻고 있는 것이다.

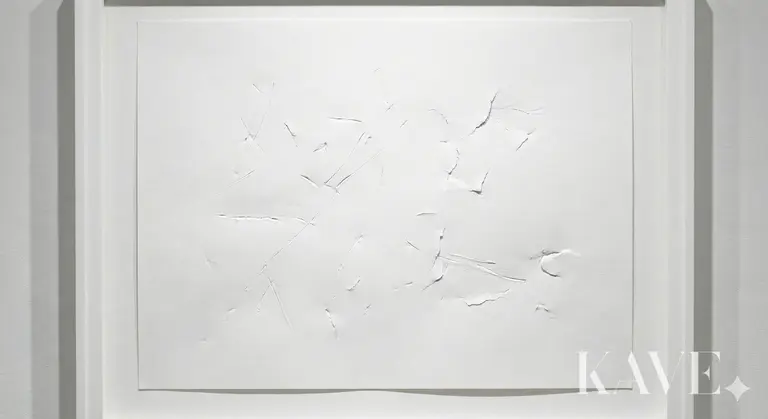

이번 전시에서 가장 희귀하고도 충격적인 작품은 바로 '백색 작품'인 〈Untitled 0241029〉(2024)이다. 기존의 작업이 검은 잉크와 흑연으로 화면을 채우는(Filling) 방식이었다면, 이 작품은 잉크가 다 된 빈 볼펜(Empty Pen)으로 작업한 것이다.

작가는 잉크가 나오지 않는 볼펜을 들고 신문지 위를 긋고 또 그었다. 수천 번의 긋기 행위는 존재하지만, 그 결과물인 색(Color)은 존재하지 않는다. 화면에 남은 것은 볼펜 심이 지나가며 만든 눌린 자국(Trace), 찢기고 헐거워진 종ി의 상처(Scar), 그리고 미세한 요철뿐이다.

이는 '지우기'라는 행위마저 지워버린, 혹은 회화의 최소 조건인 '안료'마저 거세한 상태다. 오직 순수한 행위(Action)와 그로 인한 물리적 변형만이 남은 이 백색 작업은 최병소 예술의 종착역이라 할 수 있다. 색채라는 시각적 요소를 제거함으로써, 관람객은 종이의 질감과 빛의 반사에 온전히 집중하게 된다. 이는 그가 평생 추구해 온 '무(無)'의 세계가 시각적으로 구현된 결정체다.

최병소의 이러한 작업 세계는 그가 심취했던 모리스 메를로 퐁티(Maurice Merleau-Ponty)의 현상학적 사유와 깊이 맞닿아 있다. 그는 1998년 작품 제목으로 퐁티의 저서명인 『의미와 무의미(Sens et Non-Sens)』를 차용하기도 했다.

퐁티가 이성 중심의 논리를 비판하고 신체적 지각의 중요성을 역설했듯, 최병소는 언어(Logos)가 지배하는 신문의 논리적 세계를 육체적 노동(볼펜 긋기)이라는 비논리적 행위를 통해 해체했다. 그가 다 쓴 볼펜으로 책 『의미와 무의미』의 모서리를 계속 긁어 너덜너덜하게 만든 오브제 작업은 이러한 철학을 상징적으로 보여준다. 책이라는 지식의 보고를 물리적으로 훼손함으로써 그 안에 담긴 텍스트적 의미를 무의미(물질)로 전락시키는 동시에, 그 행위 자체를 통해 새로운 예술적 의미를 생성하는 변증법적 과정인 것이다.

2026년, 우리는 생성형 AI가 텍스트와 이미지를 무한정 쏟아내고, 가짜 뉴스와 정보 과잉이 일상이 된 시대를 살고 있다. 모든 정보는 디지털 코드로 변환되어 빛의 속도로 소비되고 사라진다. 이러한 시점에, 작고한 최병소가 남긴 찢어지고 구멍 난 신문지들은 우리에게 묵직한 질문을 던진다.

페로탕 서울의 전시장에 걸린 그의 작품들은 역설적으로 가장 강력한 '물질의 증언'이다. 디지털 스크린의 매끈한 표면 뒤에 숨겨진 허상과 달리, 최병소의 화면은 거칠고, 상처 입었으며, 만질 수 있는 실재(Reality)다.

최병소는 갔지만, 그가 긋고 지운 흔적들은 이제 영원한 '현재'로 남아 있다. 그의 작품 속 'TIME'은 멈추었지만, 그가 남긴 'LIFE'의 질문은 끝나지 않았다. 이번 《Untitled》 전시는 한 예술가의 생애를 마감하는 마침표가 아니라, 그의 예술이 지닌 보편적 가치가 다음 세대로 이어지는 도돌ി표가 될 것이다.

잉크 냄새 희미한 전시장, 검게 그을린 종이 앞에서 우리는 비로소 소음 없는 세상의 소리를 듣는다. 그것은 예술만이 줄 수 있는 위대한 침묵이다.